Bienvenue sur WordPress. Ceci est votre premier article. Modifiez-le ou supprimez-le, puis commencez à écrire !

Catégorie : Non classé

-

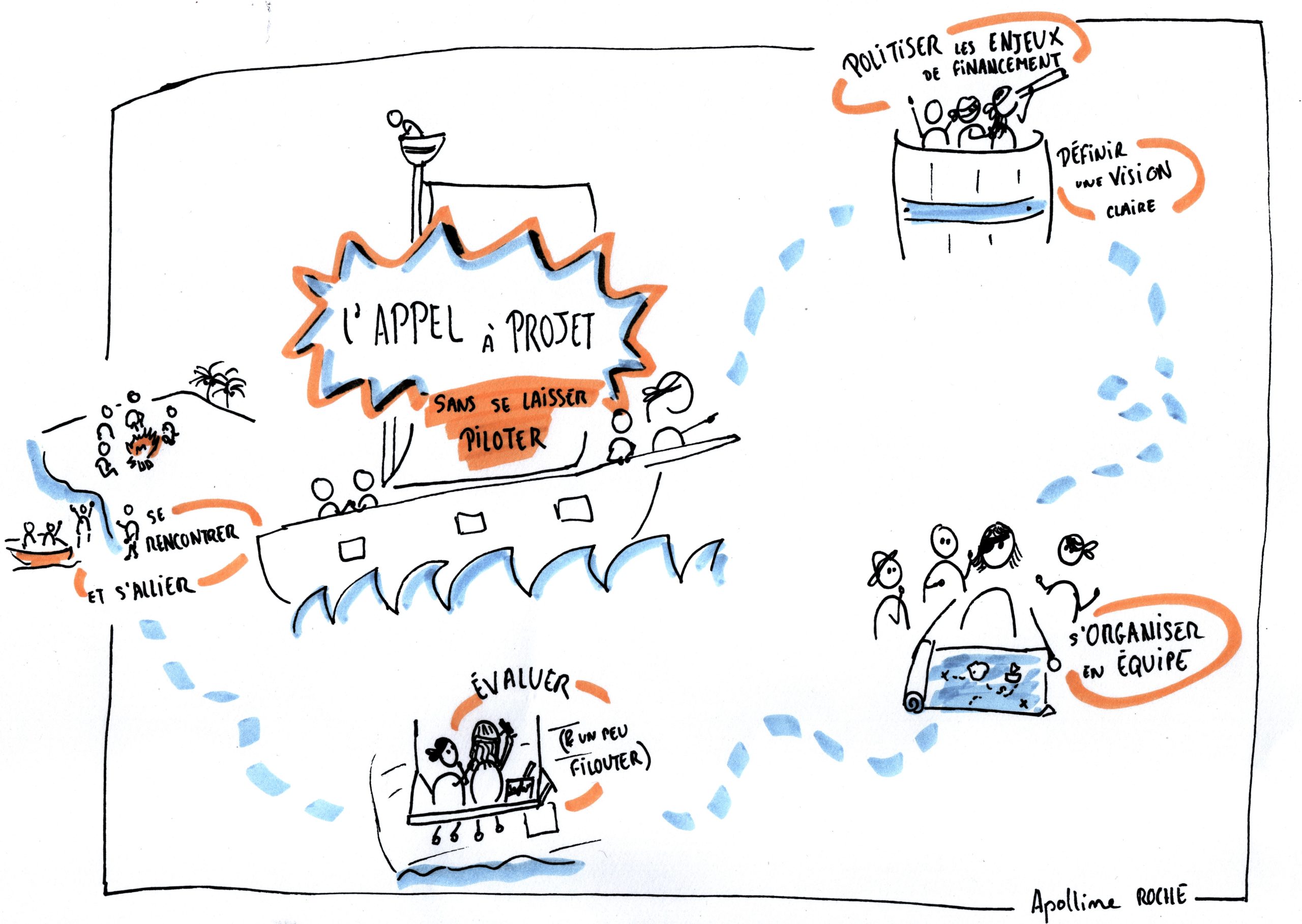

Les appels à projets sans se laisser piloter

Les assos ne vont pas bien. Les financements sont de plus en plus en plus faibles. Et cette préoccupation vient teinter tous les enjeux d’organisation interne. Si tu es engagé⋅e dans une asso, tu le sais, tu le vis : on n’est pas dans un secteur marchand mais on est obligés de penser à l’argent, programmer des actions sans savoir si elles pourront être financées etc.

Il y a deux ans, j’écrivais cet article sur le projet. Aujourd’hui, j’ai l’impression que c’est loin d’être suffisant, que le contexte a changé. Se détacher du projet est un luxe. Pour faire financer ses activités, répondre à un appel à projet est parfois la seule option tenable.

Alors comment faire quand on est dans cette situation ? Y aller, oui. Mais quelles pistes pour ne pas subir et affaiblir son association ?(Je me concentre sur les appels à projet (AAP). Mais ces conseils fonctionnent pour tout type de recherche de financement)

🦜 Replacer l’AAP comme un moyen et non pas une fin

Répondre à des appels à projets est devenu un des principaux moyens de faire financer les activités en association. Les politiques publiques passent par ce système automatisé, censé rendre objectif l’allocation des subventions. On parle de pilotage à distance, et ça n’a rien d’objectif ou de neutre. C’est ce qu’on appelle le « pilotage à distance » des politiques publiques – et évidemment, cette approche n’a rien de neutre

Alors pour ne pas se laisser piloter et perdre le sens de nos actions, il y a un enjeu à bien déterminer en amont ce qu’on souhaite. Ensuite vient la recherche de financement.

Pour certain⋅es ça peut paraître évident, pour d’autre, c’est compliqué à envisager. Car les ressources des appels à projets ne sont pas infinies.🧭 Gouvernance et rôle des dirigeant⋅es

Que la gouvernance soit horizontale, ou bien hiérarchique, c’est bien son rôle de politiser cette question de la recherche de financement. C’est-à-dire que les personnes administratrices et/ou dirigeantes sont là pour questionner et aider à définir le cap.

- Financement publics ou privés ?

- D’où vient l’argent qu’on sollicite ? Est-on prêt à l’assumer ?

- Quel sens donne-t-on à ce choix ?

Un écueil à éviter : déléguer ces choix aux personnes sur le terrain, au plus petit échelon. C’est d’ailleurs fait parfois sous prétexte d’horizontalité et de partage des pouvoirs. Un bon moyen de se décharger d’une responsabilité, et de créer de la culpabilité dans des équipes déjà surchargées.

🗺️ En faire une affaire collective, ne pas rester seule

Plus que jamais, il s’agit de s’organiser. Ne pas laisser la recherche de financement reposer sur une seule personne.

On peut ainsi échanger, en amont sur les questions suivantes :- Quelles émotions est-ce-que ça crée pour chaque personne ?

- Quelles conséquences, implications voit-on ? Pour soi ? Pour le collectif ?

- Quels aménagements pourraient être faits pour prendre tout ça en compte ?

L’enjeu ici est vraiment de se protéger en tant que groupe, de prévenir les risques d’épuisement.

Pour autant, le pilotage d’un appel à projet peut être délégué à une personne qui en a le temps. Mais en s’assurant que le reste de l’équipe soit suffisamment au courant, pour pouvoir aider si besoin.

🏴☠️ Questionner les modes d’évaluation et leurs indicateurs

Évaluer nos actions, ça peut être une opportunité. C’est un mérite des appels à projet : ils contraignent à prendre du recul, de mesurer l’efficacité des actions. Ça peut permettre de se rendre compte qu’on s’est planté (et c’est OK !). Ou au contraire célébrer quelques réussites d’une action qu’on a menée.

Le souci est souvent dans les modes d’évaluation qui sont proposés (voire imposés). Alors ça mérite aussi de réfléchir aux indicateurs :- de quels indicateurs a-t-on besoin en tant que collectif pour savoir si on est satisfaits ?

- lesquels sont là pour le financeur uniquement ? ➔ les faire sérieusement mais sans y mettre trop d’enjeux. Et en étant transparent auprès des personnes sollicitées (bénéficiaires, usagers, participants etc.) sur le fait que ça répond à un besoin financier

🏝️ Se serrer les coudes en associations

Le système des appels à projets repose sur la mise en concurrence des associations. Une logique qui nourrit la rivalité et le repli sur soi, là où la baisse des ressources devrait au contraire nous pousser à coopérer et à faire front commun.

Alors, organisons-nous avec les structures alliées et proches de nos actions ! Partageons nos astuces (et nos filouteries de pirates), répartissons-nous les missions, coordonnons nos réponses.

-

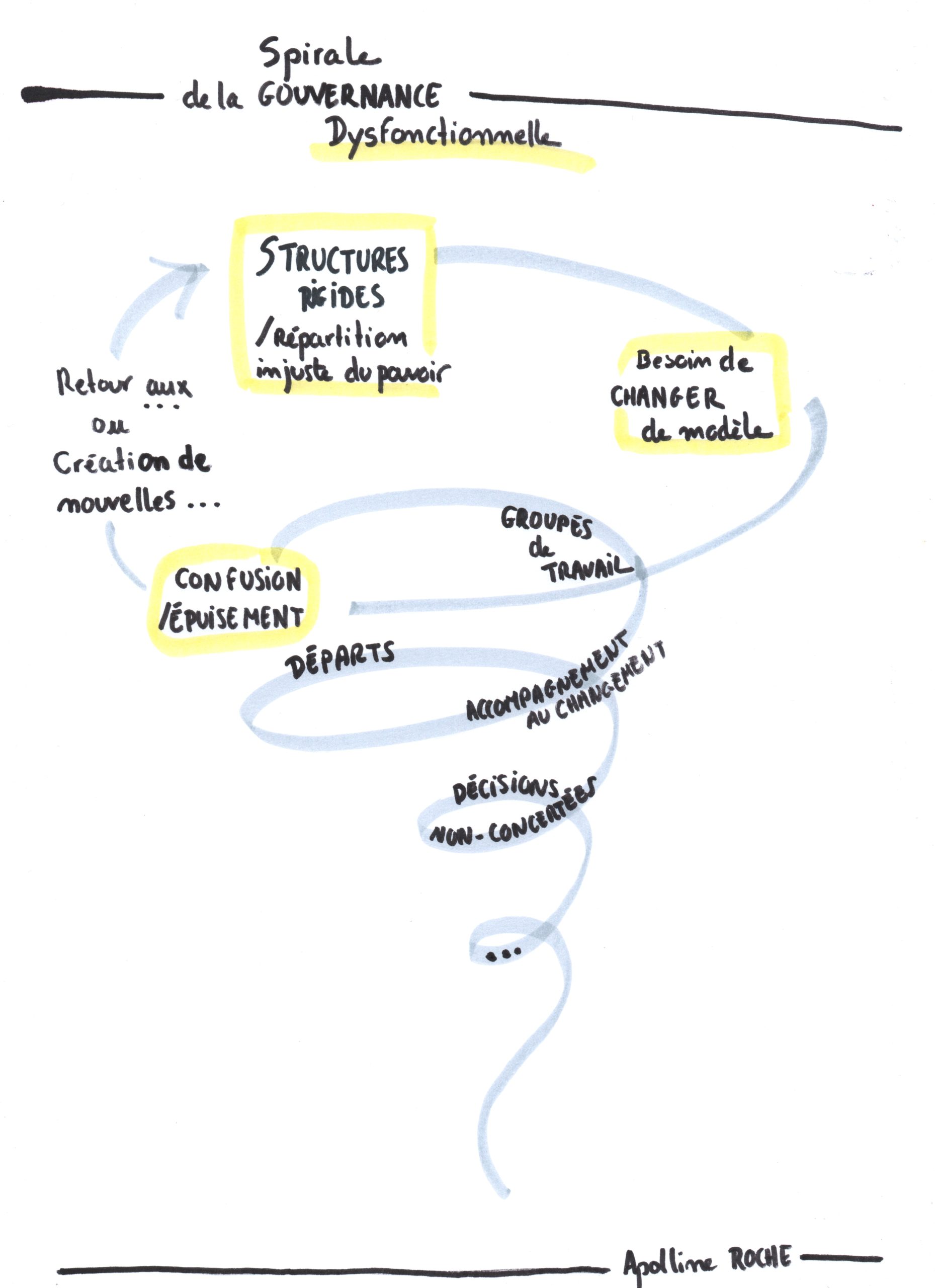

Faire évoluer une gouvernance

« C’est une structure qui a de belles valeurs, mais dans la réalité on n’y est pas ! »

« On lutte contre les inégalités, mais dans notre organisation, les rapports sont très inégaux ! ».

C’est le genre de phrase que j’entends souvent quand j’aborde les questions d’organisation dans les collectifs associatifs ou autres. Les personnes témoignent de dissonances cognitives, de sentiment de décalage entre ce qui est mis en avant par leur organisation, et ce qu’elles vivent au quotidien.

Quand on arrive à la recherche de solutions, certaines arrivent comme une formule magique :

Même s’il y a clairement un effet de mode, il n’empêche que c’est une démarche souvent sincère. Les expérimentations de gouvernance partagée et autres sociocraties ou encore holacraties, peuvent être une vraie amélioration pour une organisation qui va mal. Et bien sûr, tendre vers plus d’horizontalité dans une structure est bénéfique. Mais j’ai aussi été témoin de situations où ça ne fonctionne tout simplement pas…

Je vois deux écueils qui peuvent alerter :« On a un modèle trop hiérarchique, on change pour une organisation en cercles ! »

Où est le problème ? C’est comme faire un diagnostic en vitesse, parce qu’on a entendu parler d’un remède miracle qu’on a envie d’essayer. Le risque est de tout miser sur le changement de modèle, comme si c’était une solution magique. Je préfère voir le modèle de gouvernance comme un outil : il n’est pas bon ou mauvais en soi, mais c’est plutôt la manière dont il est utilisé qui peut poser problème.

« À bas les chef⋅fes ! Décrétons l’horizontalité ! »

Où est le problème ? Au-delà du caractère assez ironique de ce genre d’orientation (souvent portée par un⋅e chef⋅fe charismatique, qui aimerait bien se targuer d’être leader d’un changement puissant), il s’agit d’écouter, reconnaître le besoin de structure. Et penser la question du pouvoir. Si le changement de modèle est simplement décrété, il y a de grandes chances que celui-ci soit superficiel : on change plein de choses en apparence, mais le gros du problème reste le même.

🪄 Dans les deux situations, la transition ne modifie pas en profondeur les rapports de pouvoir et les pratiques qui posent problème. Tout en donnant l’illusion que c’est le cas. Ça peut être vécu comme une façon d’évacuer les tensions sans les adresser.

Le risque est aussi de s’engager dans un mécanisme délétère : le même schéma se répète, avec à chaque fois sont plus de lassitude, et ce jusqu’à l’épuisement.

Alors que faire pour prévenir les risques d’épuisement et de sentiment d’échec ?

👣 Faire un pas de côté en collectif. L’enjeu est d’arriver à identifier les situations, les points qui bloquent au quotidien, qui génèrent de la souffrance.🫶 Une fois qu’on a identifié un point de blocage, l’étape suivante est de décider du changement à opérer :

- Qu’est-ce qui est possible ?

- Ce qui semble impensable est-il vraiment impossible?

- Qu’est-ce que ce changement impliquerait, à l’échelle individuelle ET collective ?

🗝️ La clé ici est d’oser faire un changement vraiment radical (plutôt qu’une multitude de modifications qui restent en surface). Une fois la phase de transition passée, peut-être que la question de la gouvernance ne se posera plus. Ou si c’est le cas, les membres du collectif seront en mesure de mener un vrai changement de modèle.

Pour aller plus loin, sur des sujets connexes, je t’invite à parcourir ces précédents numéros de la Lettre des Pouvoirs Collectifs : -

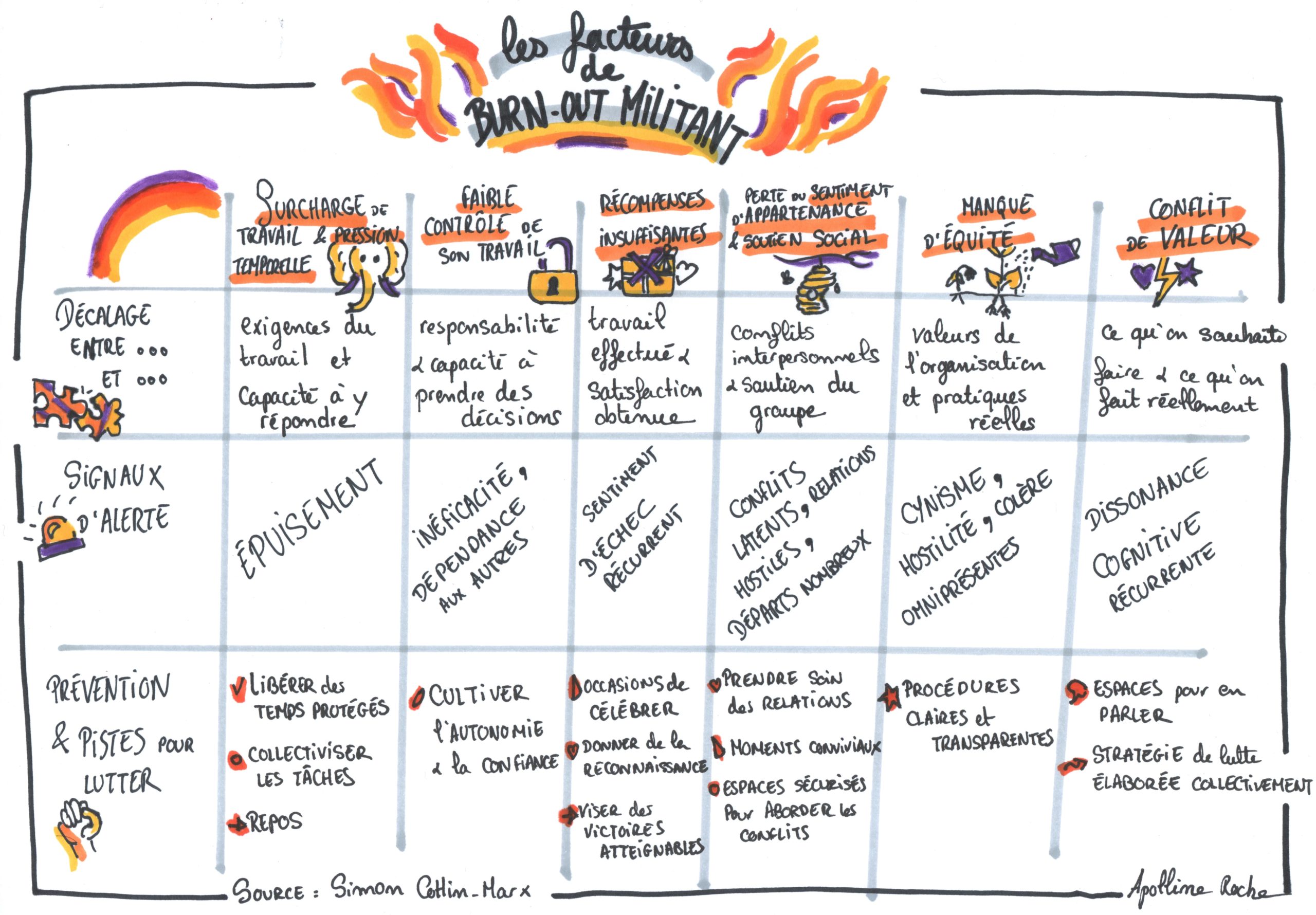

S’organiser sans se cramer

En travaillant dans et pour des associations, j’ai souvent côtoyé des personnes au bord de l’épuisement.

Quand ces personnes, salariées, bénévoles, militantes me partagent des sentiments de fatigue, je ne peux pas réellement aider en tant qu’intervenante. Et ce malgré l’empathie et l’écoute que je pouvais mettre en place.

Parce que la plupart du temps, ce n’est pas qu’une problématique individuelle. C’est en premier lieu une question d’organisation collective. Surcharge de travail, perte de sens, sentiment de solitude, tout cela peut être abordé en groupe.

Bien sûr, attention à la manière dont on s’y prend quand on aborde ces questions. Au risque de rajouter au problème et à la souffrance des personnes. Pour plus de détails sur le « comment » mettre en place et animer ces temps collectifs, je te renvoie vers deux numéros précédents de cette lettre :

🥊 Animer un espace de conflit en collectif

⚡ Analyser une situation de crise dans un groupe

Pour aller plus loin dans la réflexion, je recommande cet article de Simon Cottin Marx sur le Burn-Out Militant, limpide et complet.

Et voici un tableau à double entrée qui présente les facteurs de risques exposés dans l’article. 👇

Tiré de l’article « Le Burn-Out militant. Réflexions pour ne pas être consumé par le feu militant » Ce tableau peut servir de support à la discussion collective. Voilà quelques questions d’appui pour guider les échanges :

💭 INDIVIDUELLEMENT

– Quel facteur de risque je retrouve dans mon quotidien ?

– Dans quelle situation concrète en particulier ?

🗨️ COLLECTIVEMENT

– Quelles pistes nous semblent appropriées ?

– Quelles sont les conditions pour qu’elles soient mise en place réellement ? -

Quand un groupe traverse une crise

« C’est la crise dans mon collectif ! », ça veut dire quoi au juste ? Qu’est-ce qui se passe ?

Cet été, au détour d’une formation, j’ai (re)découvert l’analyse institutionnelle. Ce courant des sciences sociales permet d’éclairer ce qui se joue dans les groupes – ou « institutions »*- notamment en cas de crise. * Institution : un groupe avec « un ensemble de normes qui régissent l’organisation des rapports sociaux entre les individus. » (Remi Hess)

Tu as peut-être déjà entendu quelqu’un dire qu’un groupe c’est « plus que la somme de ses individus ». Mais alors, qu’est-ce que c’est ce « plus » ?

Ça peut être les relations entre les membres, des comportements, des postures, des influences extérieures : tout ça participe à faire du groupe ce qu’il est !

En analyse institutionnelle, tout ce « plus » est appelé « forces sociales ».

Prenons par exemple une association de cyclistes. Les forces sociales présentes au moment de sa création pourraient être : Une personne motrice (Colette qui a un réseau de fou, et rassemble plein de monde autour d’elle) Un besoin prégnant (manque de pistes cyclables) Des liens amicaux avec la Mairie Des locaux en centre-ville Toutes ces forces vont ensemble constituer la forme sociale. C’est-à-dire une institution avec une organisation, un fonctionnement, des normes qui lui sont propres.

Le truc avec les forces sociales, c’est qu’elles sont vivantes. Et même en constante évolution ! Les forces sociales sont sans cesse modifiées par des évènements ou des forces nouvelles, qu’on appelle « des instituants. »

Par exemple :

- Colette part fonder une autre association, qui lui prend plus de temps

- Louis-Karim arrive comme coordinateur, il souhaite instaurer un fonctionnement plus auto-gestionnaire

- Alternance à la Mairie : il faut être plus insistant pour avoir des subventions

- Des pistes cyclables, il y en a. L’accès aux vélos pour tous, et la réduction de la voiture sont des nouveaux enjeux.

- Les locaux en centre-ville deviennent trop cher

Avec ces fluctuations de forces sociales, la forme devient automatiquement obsolète. Et souvent, elle n’évolue pas. C’est la forme initiale qui continue d’opérer.

- Les personnes continuent le fonctionnement porté par Colette, attendent des directives

- Il est inconcevable de déménager dans un autre quartier

- On continue d’entretenir des bons rapports avec la Mairie, bien que celle-ci ne serve plus nos intérêts

👉 C’est cette immobilité dans la forme sociale qui mène à la crise : les forces sont comme bloquées dans une forme qui ne leur convient plus.

Quand on a le sentiment que tout part en cacahouète, on focalise sur un changement, un bouleversement -et c’est bien normal ! Alors que ce n’est pas l’évènement en lui même qui a provoqué la crise, mais la façon dont la forme sociale s’est immobilisée suite à ce changement. Traverser la crise revient ainsi à remettre du mouvement. Pour cela, il s’agit dans un premier temps de reconnaitre les forces sociales qui traversent le groupe. Autrement dit, quelles sont les normes implicites à l’œuvre ? Qu’est-ce qui va tellement de soi que ce n’est jamais dit, ni explicité ?

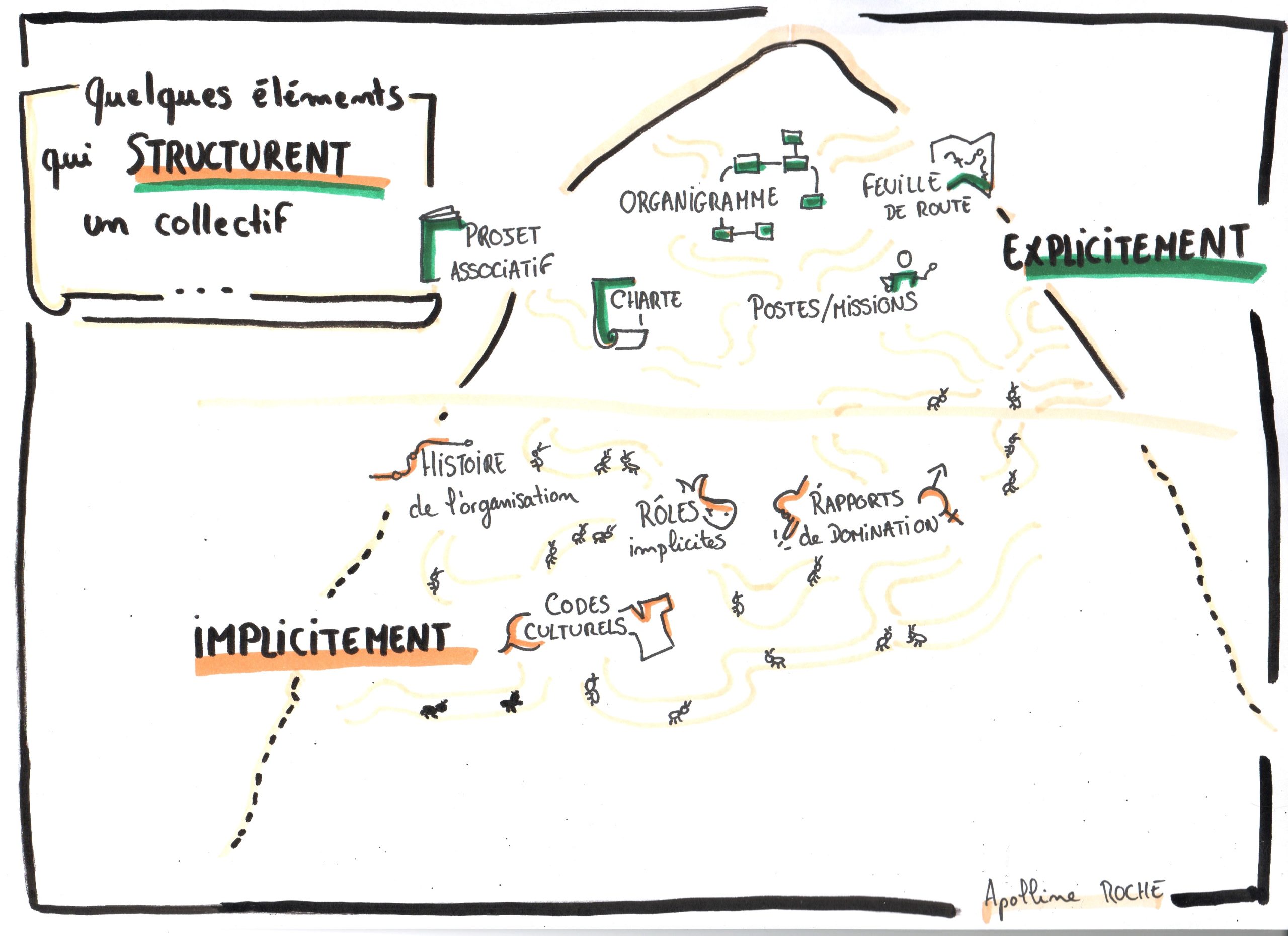

🪂 Pour aller plus loin sur cette notion d’implicite et explicite dans les groupes, je t’invite à parcourir ce précédent article en cliquant ici. -

La démocratie : de nos organisations à notre nation

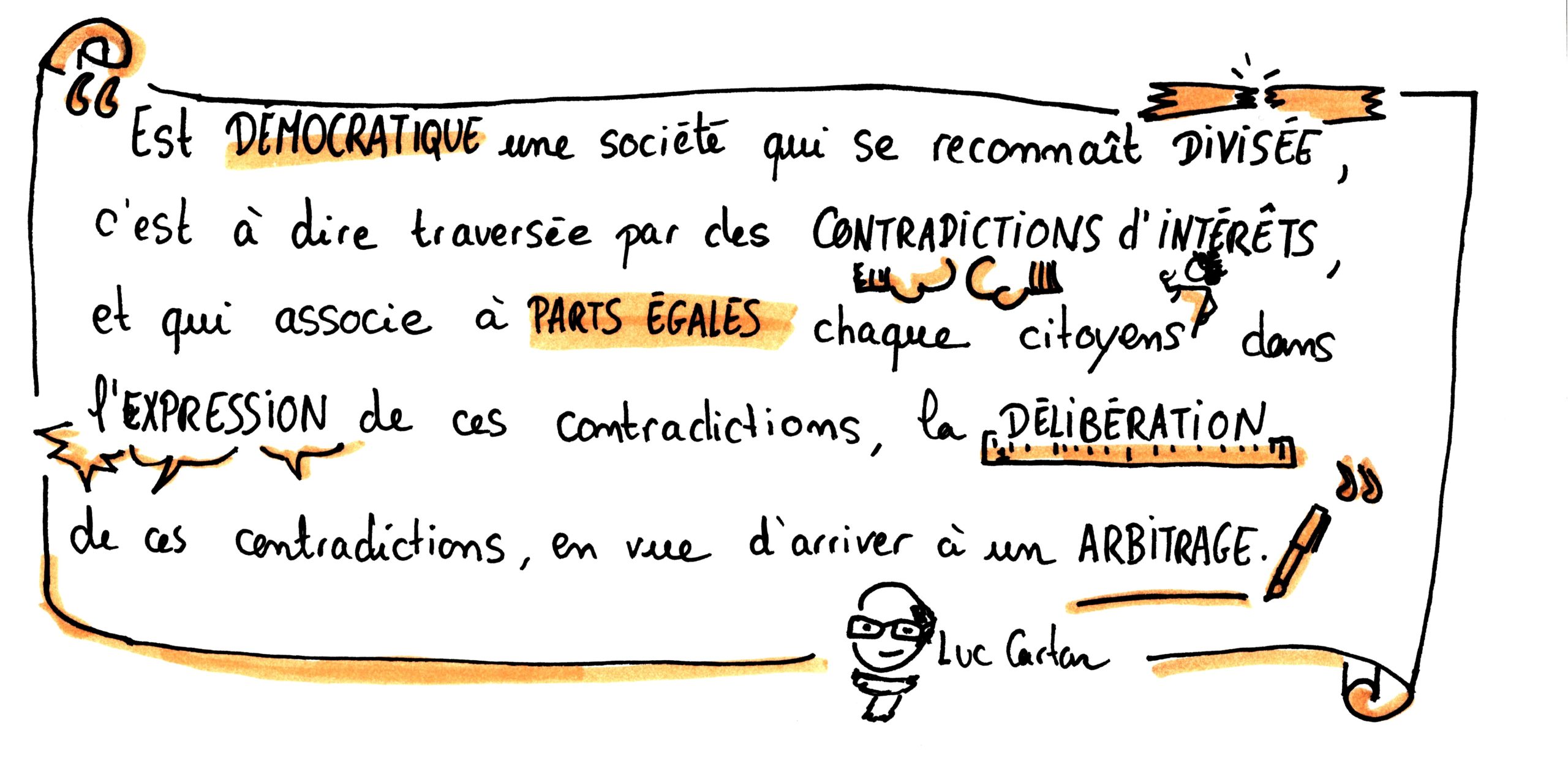

« On vise un fonctionnement démocratique », un terme qui parait presque désuet quand on l’emploie pour parler d’organisation interne. On préfère parler de valeurs de « participation », « d’horizontalité », de « gouvernance partagée » pour parler de la répartition des pouvoirs. Et pourtant la démocratie comme idéal imprègne aussi nos collectifs. C’est pourquoi, dans cette lettre, j’aimerais tirer le fil qu’on appelle « démocratie » – et qui va de notre régime politique national, jusqu’aux rapports de pouvoir dans nos organisations.

La démocratie représentative en galère

Avec le printemps, on voit poindre la campagne des prochaines élections européennes. Ça vient pour moi avec une boule au ventre à l’idée de voir l’extrême droite gagner du terrain. Et avec ça, un sentiment d’impuissance face aux projets écologiques et sociaux qui risquent de se voir broyer par la grosse machine du système législatif européen.

(Si ce sentiment te parle, je te recommande vivement la série Parlement diffusée sur Arte. Elle adresse très bien l’absurdité du fonctionnement de l’Union européenne. Et au fil des saisons, on peut y voir une vraie réflexion sur LE politique qui est tout autre chose que LA politique.)

Doit-on pour autant arrêter de croire à la démocratie ? Ou doit-on la défendre telle qu’elle est, coute que coute, par peur de toute alternative ?

À ces deux questions, j’ai envie de répondre : « non ». Et j’aimerais plutôt qu’on s’interroge sur la démocratie représentative.

Car c’est bien souvent là qu’est le problème : dans la supposée représentativité de nos dirigeant⋅e⋅s. Et dans le fait de croire qu’élire des représentant⋅e⋅s politiques est suffisant pour vivre en démocratie.

L’idée de démocratie représentative, me renvoie aux élections des délégués de classe à l’école (qui sont censées apprendre aux enfants la démocratie). On délègue à une ou 2 personnes la vie démocratique de la classe. Les délégué⋅e⋅s ont un pouvoir limité, mais iels vont pouvoir entrer dans une dimensions politique tout au long de l’année (au conseil de classe par exemple.) Mais le reste des votants ne le fait que le jour des élections.

À l’échelle de la France, c’est (étrangement) similaire. On parle de campagne, on parle de débat, on stigmatise l’abstention.

Mais, qu’on vote ou non, l’engagement politique se vit aussi au quotidien, dans des luttes politiques.

Bien sûr, on peut se dire que la démocratie en France, se vit aussi localement. Et c’est vrai, il y a une volonté et des moyens alloués à ce que des décisions soient prises par d’autres personnes que les représentant⋅e⋅s élu⋅e⋅s. C’est là qu’entre en scène …

La démocratie participative à la rescousse

Donner la parole aux citoyen⋅ne⋅s, leur permettre de donner leur avis, de participer aux décisions politiques : C’est la belle promesse de la démocratie participative. Elle est ainsi posée comme remède à un système représentatif malade.

Mais au delà du fait que le terme est un pléonasme (« démocratie » c’est la participation du peuple, pourquoi on est obligé de le préciser ?), ce type de dispositif pose tout un tas de problème. Ces questions sont très bien détaillées dans le récent livre de Manon Loisel et Nicolas Rio, En finir avec la démocratie participative.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Je retiens de cette lecture plusieurs écueils de ces dispositifs aux intentions souvent louables :

Ce sont les mêmes personnes qui votent aux élections, et participent aux consultations citoyennes. Les dispositifs sont censés faire entendre d’autres voix – pour corriger les inégalités de participation en politique. Mais dans les faits, on y retrouve les mêmes profils homogènes (retraités, diplômés, etc.) qui donnent leur avis une deuxième fois. Face à une majorité éloignée des dispositifs de participation citoyenne, et déjà oubliée des politiques publiques.

Il existe bien les dispositifs de démocratie directe, où l’objectif est de supprimer les intermédiaires dans les prises de décisions et où un panel de citoyens est sélectionné pour être représentatif de la société (par tirage au sort par exemple). Or, dans les différentes expérimentations (comme la Convention Citoyenne pour le Climat), on a vu que les propositions issues de ces dispositifs, n’ont pas abouties à des prises de décisions de nos dirigeants, ni à des changements politiques.

Finalement, la démocratie participative sert d’abord au « glamour » de la démocratie représentative. Elle en masque les dysfonctionnements, sans les adresser en profondeur.

Et après ça, la démocratie « par le bas » ?

Alors, est-ce qu’on arrête de parler de démocratie dans nos collectifs ? Peut-être pas …

À l’échelle de nos organisations, on peut éviter de tomber dans les écueils évoqués ci-dessous, en repérant certains schémas qui répètent ce qui se vit en politique nationale. Comme par exemple :

- Comme en démocratie représentative, considérer les délégués syndicaux comme « ceux qui s’y connaissent en politique », qui « savent aller au conflit », et leur déléguer complètement tout ce pan de la vie d’entreprise.

- Ou comme en démocratie participative, mettre dans des instances de décisions des personnes concernées, d’habitude éloignées de la gouvernance. Mais sans s’assurer que leur parole soit prise en compte. Ni que les conditions soient réunies pour que leur participation permette l’émergence de conflit.

À la place, on peut s’atteler à mettre en pratique une démocratie « par le bas ». C’est une des ambitions de l’éducation populaire.

(Du mal à voir le lien entre démocratie et éducation populaire ? C’est expliqué dans cette vidéo et article)Concrètement, ça signifie mettre en place et faire vivre des espaces de conflits. Des temps où les intérêts contradictoires peuvent s’exprimer, dans un contexte qui facilite ça. C’est aussi donner la place aux récits, à la parole des personnes trop peu écoutées. Se questionner sur le pouvoir qu’on a et comment en lâcher pour en laisser aux autres. Revoir la manière dont on prend des décisions en questionnant le consensus.

Ce sont des pratiques exigeantes, qui viennent avec leur lot d’injonctions, et de risques d’épuisement. il s’agit d’y aller pas à pas en prenant soin du collectif, de ses espaces. Rejoindre les personnes là où elles sont.

Mais c’est aussi la perspective de se sentir mieux en allant voter (ou en s’abstenant), et de vivre la politique au quotidien.

-

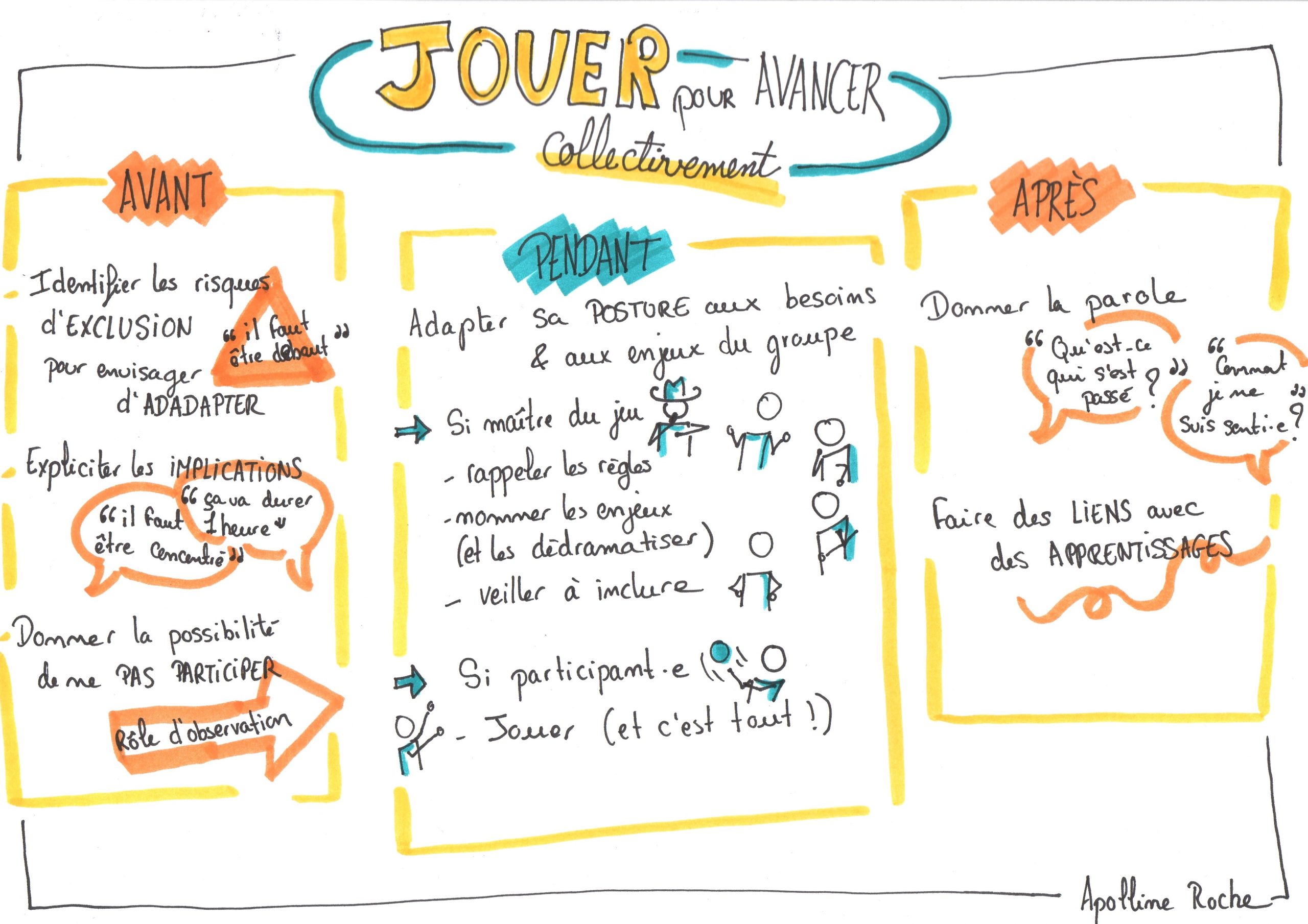

Jouer c’est travailler

Le jeu n’est pas réservé aux enfants ! Pour certaines personnes, cela peut paraître évident. Mais dans la pratique, dans un contexte professionnel ou militant, le fait de proposer un jeu peut être déstabilisant.

Je suis convaincue qu’en collectif, le jeu est une des clés pour avancer. Voilà notamment ce qu’il apporte d’essentiel dans un groupe :- Avoir des interactions différentes : quand on joue on discute, on s’exprime, on réagit… comme dans dans n’importe quel moment en collectif. La différence, c’est que le jeu propose un cadre avec des règles claires et définies qui lui sont propres. Cela permet de faire un « pas de côté » par rapport au quotidien. Et d’apprendre à se connaître sous une autre forme que la socialisation « classique ».

- Aborder un thème de réflexion sous un angle différent : par exemple, l’expression des émotions, les rôles dans la coopération, la prise de décision. Le jeu permet d’expérimenter concrètement certains sujets, tout en gardant un cadre qui sécurise.

- Se détendre : se vider la tête… ou bien se la prendre sur des choses qui n’ont pas les mêmes enjeux que dans la vraie vie. Jouer permet de décompresser, et c’est essentiel pour conserver de l’entrain ! Au-delà de ça, le jeu n’a pas forcément à être utile, ni éducatif. En collectif, même professionnel ou militant, on peut aussi « jouer pour jouer »… et c’est souvent suffisant !

C’est aussi pour cela que le jeu a la cote. De nombreuses personnes dans les collectifs sont passionnées de jeux de sociétés modernes – qui peuvent être d’excellents outils de coopération, de réflexion, de partage.

Le jeu, a cependant ses limites. Et c’est en étant conscient de ces obstacles, qu’on pourra l’intégrer au mieux dans nos collectifs.

🤡 Le jeu n’a pas à être infantilisant 🤡

Eh oui, le jeu est associé à l’enfance, aux loisirs, par opposition au sérieux du monde des adultes et du travail. Avec certains groupes que j’accompagne, je suis hésitante à proposer un jeu : j’ai peur que ça ne fasse pas « pro ». Ou que des personnes se sentent mal sans parvenir à l’exprimer. En réfléchissant à ce problème et en le questionnant, j’ai fait le constat suivant : c’est rarement le jeu en lui même qui est gênant, mais la manière dont il est amené et animé. Ce qui peut être dégradant, c’est par exemple quand une personne initie un jeu avec un enjeu éducatif sans communiquer sur cette intention. la personne qui initie un jeu avec un enjeu éducatif, ne communique pas sur cette intention – l’animation peut rapidement tomber dans la manipulation ! – Ou quand le consentement n’est pas respecté : « mais siiii, tu vas voir ça va être marrant ! ».

🤖 Le jeu est culturel, et donc (potentiellement) excluant 🤖

Toutes les cultures jouent… mais pas de la même façon ! Chaque type de jeu (jeu de société, jeux vidéos, sport collectif) vient avec sont lot de codes et de jargon. Pour entrer dans un univers, il faut s’y initier ou y être initié. On doit donc passer par un apprentissage, une acculturation. Par exemple, dans les jeux de société, le fait de s’assoir autour d’un plateau, de passer du temps à installer, puis de se mettre dans la mécanique du jeu –« est-ce que c’est chacun son tour ou tous en même temps ? »– tout ça, ça s’apprend. Pour ceux qui n’ont pas été initiés aux jeux de société dès leur jeunesse, cela peut représenter une barrière à l’entrée. En revanche, si tu as grandi dans une culture de jeu collectif, tu risques de te retrouver bloqué dans un rôle d’animateur·ice.Si tu t’intéresses au jeu dans ton collectif, si tu souhaites y développer une culture du jeu, ou si tu envisages de l’utiliser pour avancer… Je te propose le visuel suivant pour garder en tête quelques point importants :👇

-

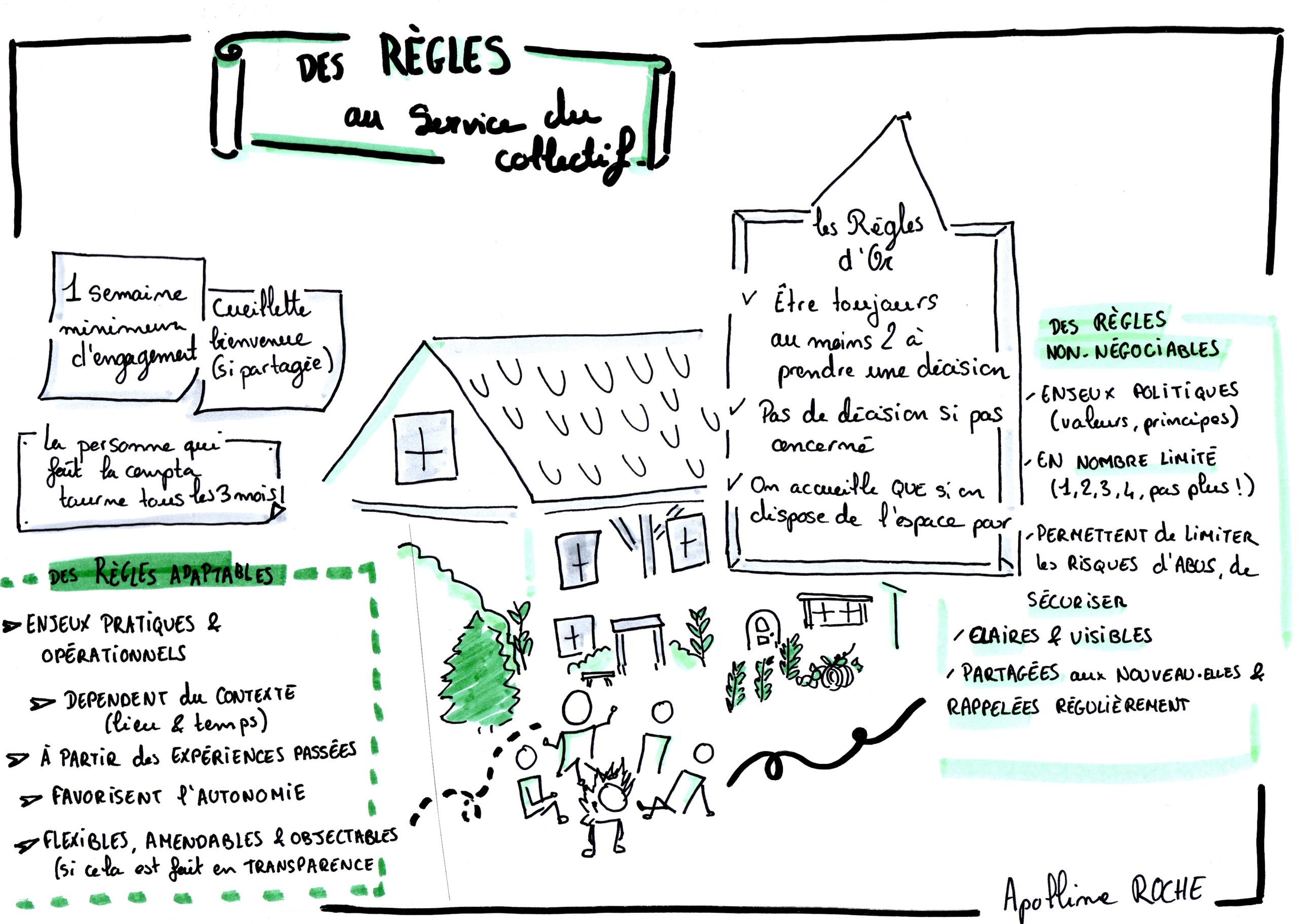

La règle & sa mesure

Qui n’a pas été désemparé en écrivant des statuts ? Ou le règlement intérieur d’une nouvelle association ?

Plein d’idées, parfois contradictoires, traversent les échanges :« on se tire une balle dans le pied si on ne pose pas des règles dès maintenant »…« Poser des règles trop strictes risque de nous contraindre »

« c’est à l’encontre de nos valeurs de poser trop de règles, il faut que chacun se responsabilise »

Pendant longtemps, je ne savais pas quoi penser des règles dans un groupe. J’étais tiraillée entre un idéal de liberté, et un besoin d’avoir des structures cadrées.

C’était un casse-tête sans fin !

Comment décider du nombre de règles, sachant d’expérience que :

📐 Trop de règles → cela enferme. On peut s’épuiser à vouloir toutes les respecter. Ou bien on contourne celles qui sont le plus contraignantes. Ce qui entretient un sentiment de culpabilité. L’action perd de son sens si elle est étouffée par un tas de règles à suivre.

🌫️ Pas de règles → ça n’existe pas. Si on ne s’accorde pas sur des règles explicites, ce sont les règles implicites qui vont prendre le pas. Cela laisse toute la place aux rapports de domination. De plus, les règles ne sont pas contestables, puisqu’elles ne sont pas dites.Et comment trouver le juste degré de contrainte et une formulation parlante ?

🧵Trop vague → Si on s’arrête à une liste de valeurs, de principes, ceux-ci deviennent sujets à interprétation. Par exemple décréter « la bienveillance », sans expliciter ce que ça implique, ne permet pas d’avoir un cadre sécurisant. Cela pose un idéal sans spécifier comment l’atteindre concrètement. Là aussi cela peut entretenir un sentiment de culpabilité et d’échec permanent.

🔗 Trop spécifique → On tombe rapidement dans la bureaucratie et le contrôle. Les personnes s’épuisent à apprendre, suivre, et rappeler des règles qui perdent de leur sens.Alors comment s’y prendre concrètement ? Comme toujours, il n’y a pas de formule magique… Tout dépend du groupe, des personnes qui le composent, du contexte social, culturel etc.

Cela dit, voici deux pistes que j’ai identifiées pour fixer des règles collectivement.1- PARTIR DE L’IMPLICITE

Partir de l’implicite, c’est utiliser les règles qui existent déjà de façon informelle, ou dans les non-dits. C’est un point de départ important pour le collectif, pour créer des règles explicites et formalisées !

C’est aussi (surtout) l’occasion de faire le tri entre les règles implicites à garder, et celles qu’on voudrait changer.

Par exemple, un groupe peut découvrir qu’il suit la règle implicite : « Pour faire passer ses décisions, il faut être la personne qui parle le plus fort. » Le collectif peut alors formaliser une règle pour changer ce mode de fonctionnement non-dit.D’un autre côté, on peut avoir pour règle implicite : « Les tâches et les fonctions sont réparties entre les membres du groupe de façon équitable. » Le collectif peut alors formaliser une règle écrite pour affirmer et défendre cette norme – même si elle paraît évidente sur le moment ! Un bon fonctionnement qui s’est créé naturellement au départ, risque de se déliter au fil du temps, s’il n’est pas explicité.

Parfois, un cadre composé de 4-5 règles venant de l’implicite peut suffire à apporter de la sécurité au groupe tout en garantissant une certaine liberté. Pas besoin de plus !

2- DISTINGUER LE NON-NÉGOCIABLE DE L’ADAPTABLE

Dans un premier temps, on peut se poser la question suivante : « Quels sont les enjeux pour lesquels on a besoin de règles ? ». Très souvent, dans les collectifs associatifs, militants, deux grands types d’enjeux se dégagent : ceux d’ordre politique, et ceux d’ordre opérationnel.

Ainsi, on peut débattre des enjeux politiques, et aboutir à des règles « non-négociables » – c’est-à-dire fixes, absolues.

Et lister les enjeux opérationnels pour en déduire des règles adaptables, qui sont plus nombreuses, flexibles et contextuelles.

Prenons comme exemple, celui d’un collectif qui gère la cohabitation et l’accueil dans une maison en forêt. Voilà ce que cela donnerait en visuel.

Les règles non-négociables

- Liées à des enjeux politiques : des valeurs sociales, des principes de vie etc.

- En nombre limité : 1, 2 ou 3 pas plus !

- Claires, visibles

- Permettent de sécuriser, de limiter les risques d’abus

- Partagées aux personnes qui rejoignent le groupe

- Rappelées régulièrement (sans nécessairement qu’il y ait transgression)

Les règles adaptables

- Répondent à des enjeux pratiques, opérationnels

- Dépendent du contexte donné, parfois limitées dans le temps et dans l’espace

- Sont pensées à partir des expériences antérieures (apprendre de ses réussites et de ses erreurs)

- Existent pour guider des décisions

- Favorisent l’autonomie

- Flexibles, amendables, objectables, si cela est fait en transparence et de manière non équivoque

-

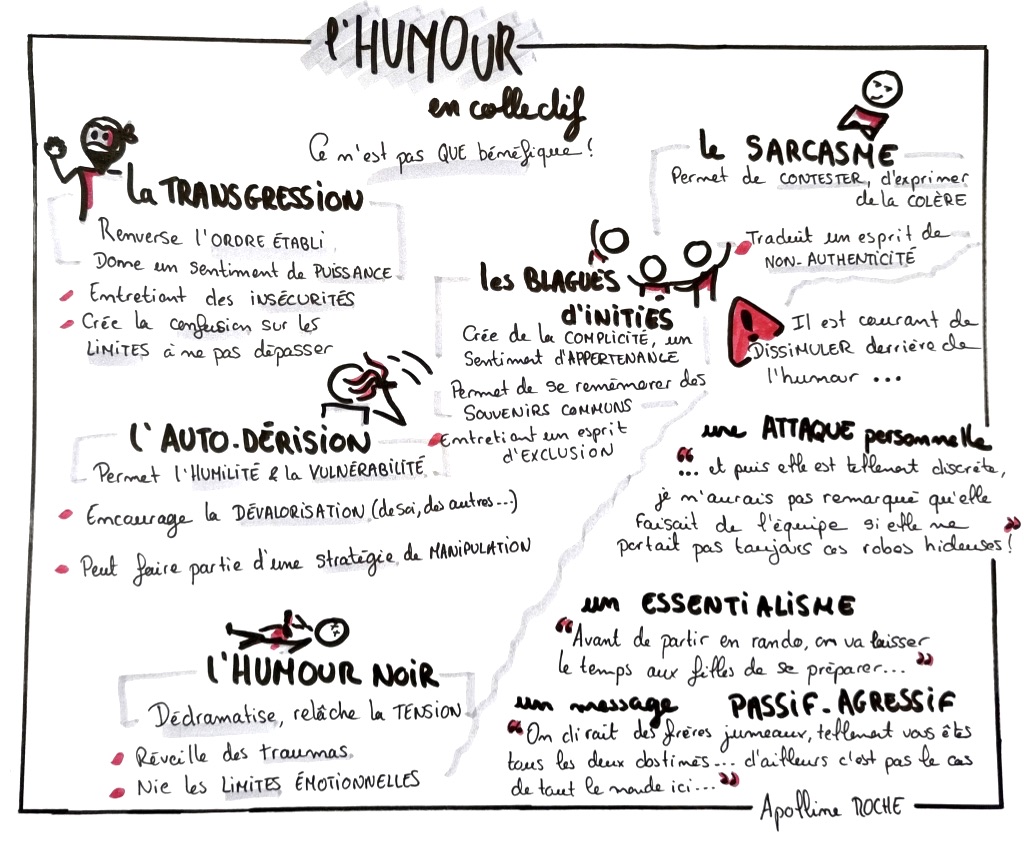

Rire & plaisanter = s’empouvoirer ?

Le 1er avril est passé, ça a peut-être été l’occasion de lancer vos meilleures blagounettes… ou de faire les frais de celles de vos copaines. Pour moi, ça m’a inspiré pour traiter ce sujet qui me tient à cœur : l‘humour dans les collectifs. Un thème qui paradoxalement, n’est peut-être pas le plus rigolo.

Publications satiriques, petits canulars rigolo, blagues douteuses … j’en suis friande, en général. Mais parfois, la façon dont c’est fait me pose question. Comme pour beaucoup de chose en collectif : c’est une question de contexte !Au delà des poissons d’avril, je trouve gênant la manière dont la portée de l’humour n’est pas questionnée dans certains collectifs.

Je vois régulièrement passer sur Linked In, des publications vantant les mérites de l’humour au travail.

En voila un exemple qui apparaît régulièrement dans mon fil d’actualité :

À lire ça, j’ai envie de ranger définitivement l’humour au placard, dans une banette étiquetée « ça peut servir mais c’est pas intéressant ».

Plus sérieusement, pourquoi je trouve que ça pose problème?

- Ça pose l’humour comme bon par nature, sans aucune critique

- Ça fait peser une injonction sur le rire. Soit quelque chose qu’on ne peut pas contrôler : qui se dirait « tiens je vais me mettre à rigoler des blagues de Jean-Christian parce que j’ai vu un post qui disait que c’était bien » ?

- Ça permet de déresponsabiliser les personnes qui utilisent l’humour comme moyen de domination… tout en catégorisant les personnes qui les dénoncent, de rabat-joie, qui va à l’encontre de l’esprit d’équipe

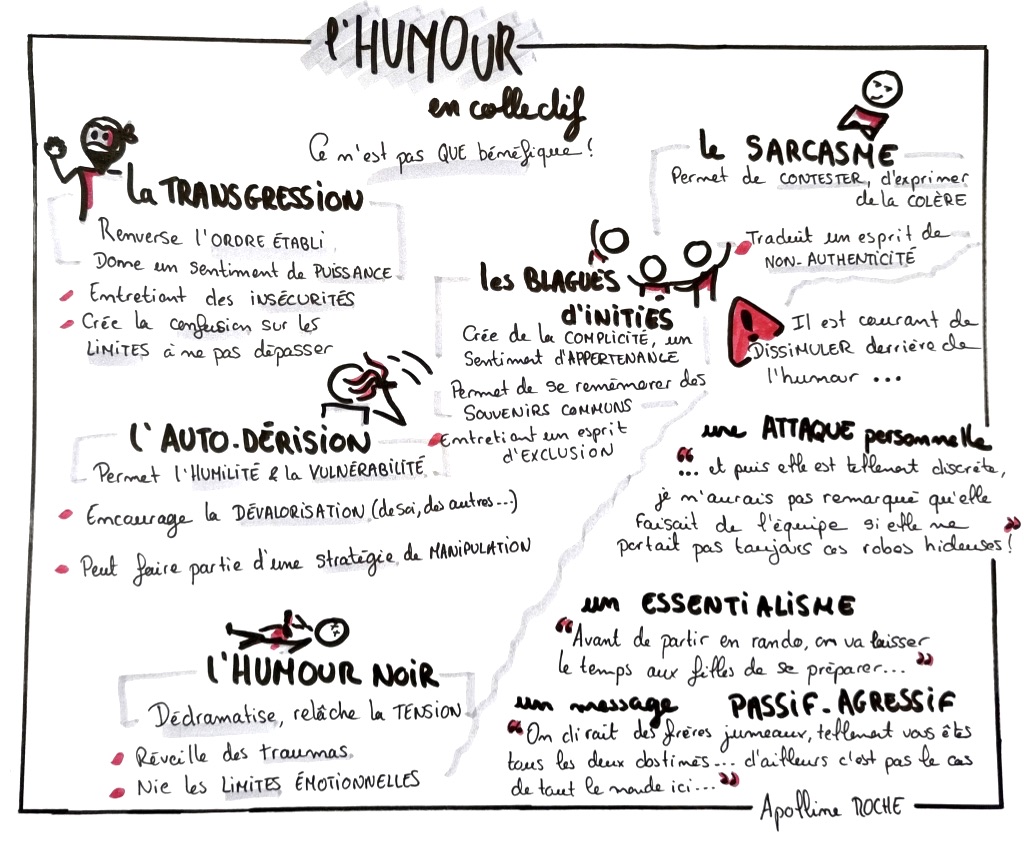

En miroir de cette super-positivité, je me suis posée la question de ce qu’apporte tel ou tel type d’humour… mais aussi de ses limites. Et mis toute cette réflexion (subjective et non-exhaustive) en image 👇

Alors que faire de tout ça ? Est-ce qu’on ne peut vraiment plus rien dire ?

Je pense que l’humour est une chose sérieuse. C’est un instrument de pouvoir : l’humour permet de le partager, le conserver, ou le reprendre. Et tout comme le pouvoir, l’humour n’est pas bien ou mal en soi – l’important c’est ce qu’on en fait. Et comme le pouvoir, ce n’est pas bien ou mal en soi, c’est ce qu’on en fait.

En collectif on a énormément besoin de rire. On le voit actuellement dans les différentes luttes qui sont menées actuellement en France : les slogans impertinents, les publications mordantes, les chroniques humoristique, la satire occupent une place fondamentale dans le militantisme.

🌐 Questionner l’usage de l’humour au regard du contexte ( en particulier quand on est dans un rôle de leader) : qu’est-ce qu’il permet, qu’est-ce qu’il ne permet pas ? Quelles limites avons-nous ? Et sont-elles claires ?

🚧 Rendre possible le fait de poser des limites : Une personne qui ne rigole pas à une blague, qui exprime son inconfort, est souvent sanctionnée. On attend souvent d’elle qu’elle se justifie, qu’elle ait une bonne raison de ne pas rire. Ce qui, de manière répétée peut entretenir un sentiment d’exclusion. Contre cela, il s’agit de rendre possible le fait qu’une blague puisse être mal reçue, que ce ne soit pas vécu comme une censure.

À noter que normaliser les limites bénéficie à tout le groupe – y compris à nous qui aimons faire des blagues ! Quand tout le monde est autorisé (et encouragé) à exprimer ses limites sans être jugé, je sais que je ne risque pas de les franchir par erreur, sans le savoir. Donc je me sens plus libre de m’exprimer.🏝️ Favoriser les espaces de « détente » : littéralement, où on « défait les tensions ». L’humour intervient souvent comme témoin du besoin de désamorcer une réalité ou un message difficile. Ainsi, les temps de discussions informelle ou de jeu peuvent aider à entrer dans le travail des tensions.

-

Le changement, le traverser sans le détester

Les collectifs sont tout le temps traversés par des changements : des arrivées, des départs, des nouvelles orientations, des besoins d’adaptation… Ils sont mouvants, dynamiques. Alors pourquoi parfois, ça bloque ?

Pourquoi des changements font-ils imploser des collectifs ?

Je n’ai pas de réponse toute faite, pour des situations qui sont forcément à prendre dans leur complexité… Mais voici quelques pistes pour voir le changement sous un angle particulier :💦 Le fond et la forme 🏺 Avant tout, il s’agit de distinguer la manière dont le changement est conduit, du changement en lui même : Par exemple, je peux être ok avec la réorganisation de mon équipe (sur le fond), mais pas sur la façon dont elle est discutée, imposée (la forme)… et vice-versa.

Ici, je vous propose de nous intéresser à la forme, soit à la manière dont le changement est conduit. 📐 Les biais cognitifs 🧠On peut ensuite prendre en considération les biais cognitifs qui peuvent être à l’oeuvre. J’évoque cette question des biais qui rendent difficiles les changements dans cet article. Je pense notamment au biais de Statu Quo, qui nous pousse à voir les risques engendrés par un changement, et à y résister (parfois à raison, cf. l’encadré en bas de la page). 🏗️ Les structures 🐜Et surtout, j’invite à regarder le changement sous l’angle des structures qu’il vient impacter. Prenons le temps de regarder ça à la loupe :

les structure d’un groupe, je les vois comme une fourmilière, avec ses galeries. 👇

Dans ces galeries il y a… - Des éléments structurants explicites, à la surface : ils sont formalisés, connus, et rappelés – comme l’organigramme ou la feuille de route.

- Et puis, il y a ceux qui sont implicites, sous terre, avec des galeries plus nombreuses : ils sont intégrés, font partie des codes. Ils ne sont pas clairement nommés, mais dans les faits régissent la vie du groupe. Des indicateurs de règles implicites peuvent être par exemple des réflexions du style :

« La réunion ne commence pas tant que Marie-France n’est pas là« , « Il faut avoir participé à nos actions depuis au moins environ un an, pour qu’on puisse te confier les clés du local », « Pierre-Charles en est à son 12ème mandat, donc c’est lui qui a le fin-mot sur la plupart des décisions importantes« .

Quand on vient mettre un coup de pied dans la fourmilière, on modifie les structures explicites, mais ce sont aussi et surtout l’implicite qui est ébranlé : la place de chacun, le sentiment d’engagement ou de légitimité. Et c’est cela qui peut être source de tension et de difficultés.

Il s’agit donc de prendre en compte le côté implicite et de faire un travail collectif d’explicitation. En somme, reconnaître ce qui entre en conflit. Ça permet de rendre explicite certaines choses implicites, reconstruire des galeries en les faisant évoluer par rapport à l’organisation initiale.

Quelques pistes de questionnement pour amorcer ce travail :

- Comment je me sens par rapport au changement en lui-même?

- Quelles structures implicites sont touchées? Qu’est-ce qui entre en tension?

- Quelles seraient les conditions qui me permettraient de traverser le changement?

- Quelles structures implicites auraient besoin d’être explicitées? Comment?

- Quelles demandes puis-je formuler ?

PS : Dans les organisations institutionnalisées (associations, collectivités etc.) la manière dont est conduit un changement relève souvent de projets politiques qui peuvent être questionnés. Se pencher sur les structure n’est pas suffisant en soi. Les équipes qui le subissent n’ont pas à porter la responsabilité de le traverser « sereinement », et de s’adapter. Il s’agit d’aller plus loin, d’envisager l’action collective, la lutte.